毎日のように繰り返される資材発注。手書きメモやExcelの管理では、確認に時間がかかり、「頼んだつもりが漏れていた」「数量を二重に発注してしまった」。

そんな小さなミスが、後々の工期やコストを大きく揺るがすこともあります。

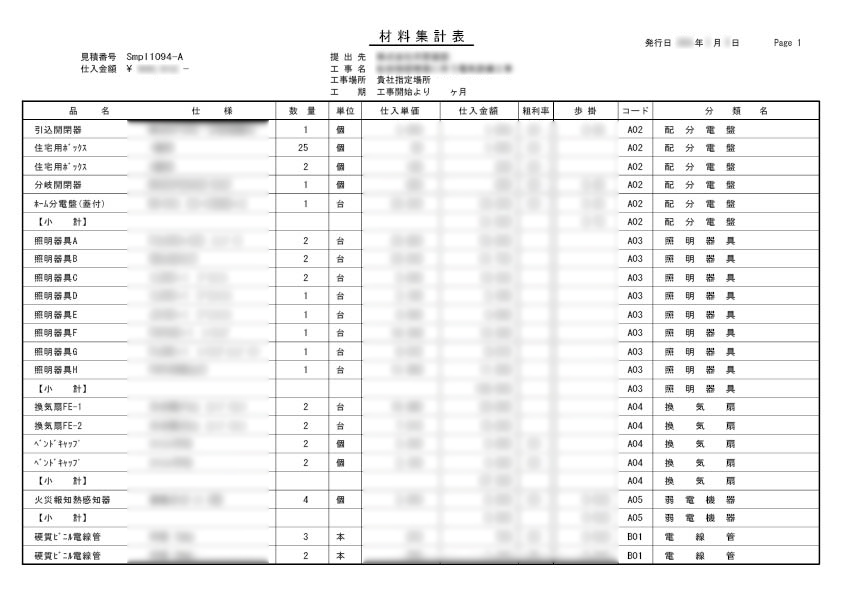

ハウロードシリーズの「材料集計表」は、見積データをもとに工事で使うすべての材料を自動で一覧化。

現場ごとの必要材料が瞬時に整理され、抜け漏れや重複発注のリスクを大幅に低減するのじゃ!

さらに、一覧化されたデータはそのまま発注計画や積み込み準備にも活用でき、「いつ」「どこに」「何を」届けるかがひと目で分かります。

現場と事務所が同じ情報を共有できるため、発注確認の電話やメールの往復も減り、現場作業の流れが止まりません。

手入力の手間も勘に頼る確認も、もう必要ありません。

材料集計表が現場の正確さとスピードを両立させる、頼れる相棒になります。

・見積データから自動で材料を一覧化。どの材料を、どれだけ、どの工事で使うかが明確。

・紙やExcelへの転記作業が不要。発注リスト作成の時間を大幅に短縮し、他の業務に集中できます。

・単価・数量・総額が自動集計されるため、「この現場で材料費が高くなっている」などの傾向を一目で把握できます。

どんな機能?

見積データから工事で使うすべての材料を自動で一覧化し、

発注・調達・コスト管理を一気に効率化する機能です。

手作業での転記や照合作業をなくし、

現場が求める「正確さ」「スピード」「共有のしやすさ」を同時に実現します。

見積データから自動で帳票を作成できるため、

発注書の作成に時間をかける必要がありません。

一覧を見ながら即発注でき、短納期工事や仕様変更が多い現場でも柔軟に対応可能です。

事務処理に追われず、現場の判断がスピーディーになります。

ここがポイント!

工事のたびに、見積書・Excel・手書きメモを見比べながら、「この材料、ちゃんと入ってたかな?」「数量合ってるよね?」と確認していませんか?

この確認作業こそが、時間を奪い、ミスを生む最大の原因です。

ハウロードシリーズの「材料集計表」では、一度作成した見積データをもとに、使用する材料を自動で一覧化。

人の手で書き写す必要がないため、転記漏れ・数量違い・重複登録といったヒューマンエラーを根本から防ぎます。

しかも、一覧は材料名・単価・数量・金額まで自動反映。

誰が見ても同じ情報が整っている状態です。

「これ入ってたっけ?」「どの単価が正しいの?」といった確認のやり取りが激減します。

現場担当・調達担当・経理担当が同じデータを軸に動けるため、作業がスムーズにつながり、確認にかかっていた時間を本来の業務に回せます。

工事現場では、「どの材料を、いつ、どれだけ用意するか」という段取りが非常に重要です。

ですが、手作業でリストをまとめていると、各現場の進捗や規模に応じた発注量の調整が難しく、「材料が足りず作業が止まる」「余って倉庫がいっぱい」といったトラブルが起こる原因にも。

ハウロードシリーズの「材料集計表」では、見積データから工事ごとの使用材料が自動で一覧化されるため、現場単位で必要な数量や納期が一目で把握できます。

- どの現場にどの材料を優先して回すか

- 今週分・来週分の搬入スケジュールはどう組むか

といった判断がスムーズに行え、発注のタイミングを逃しません。

材料の過不足が事前にわかることで、倉庫在庫の調整や車両への積み込み計画も立てやすくなります。

現場到着後に「足りない」「余った」と慌てることがなくなり、現場の流れが止まらない先を読んだ資材管理が可能になります。

また、材料名・数量・単価といった情報がすでに整理されているので、担当者は一覧を見ながら、即座に「どの材料を・どれだけ発注するか」を判断可能。

確認作業に時間を取られず、的確な判断と発注がスピーディーに行えるのじゃ!

- 材料費が予定より膨らんでいないか

- 仕入単価が上がっていないか

- どの材料がコストを圧迫しているか

といった情報が数字で即座に見えるため、予算オーバーの兆候を早期に察知し、無駄な追加発注を未然に防げます。

仕入単価:1単位あたりの仕入価格。

仕入金額:数量 × 単価で算出された合計金額。

現場では材料費の積み重ねが最も大きなコスト要因。

単価と金額が自動反映されていれば、高止まりしている材料や無駄な仕入れをその場で発見できます。

「思ったより高い」「数量を減らせるか」などの調整が、タイミングを逃さずできるのが大きな強みです。

各材料ごとの利益率。見積金額と仕入金額の差を自動算出。

見積金額と仕入金額の差から粗利率が自動算出されるため、現場ごとの採算状況をリアルタイムで確認可能。

「この材料を使うと利益率が落ちる」など、次の見積づくりや発注判断に直接活かせます。

材料の用途や工程に基づく分類(例:配分電盤、照明器具、換気扇、電線管など)。

どの工程にコストが集中しているかが明確になります。

「照明器具が多い現場」「配線管が想定より高い」など、問題箇所を一目で特定できるため、現場管理・原価管理の両面で分析がしやすくなります。

各分類や全体の金額合計をまとめた欄。コスト分析の基本になります。

各分類の小計・全体の合計を出すことで、工事全体のコストバランスを俯瞰できます。

どの工程がコストを圧迫しているかを瞬時に把握でき、「全体を見ながら判断できる」状態がつくれます。

「この材料、本当に今必要?」「もう少し安くならないか?」「どこまで使っていいのか?」

その答えを、感覚や経験だけに頼ると、どうしても“見えないムダ”が積み重なっていきます。

材料集計表には、仕入単価・数量・分類・粗利率といった数字が一行ずつ整理され、材料ごとに“いま、どこにお金が流れているか”がはっきりと見えます。

- 勘に頼るしかなかった発注判断が、データに基づく確信に変わる。

- 後から修正するのではなく、その場で軌道修正できる現場になる。

- コストを“管理する”だけでなく、“制御できる”状態を作れる。

材料費を“手で集計しない時代”へ。経理処理を変える材料集計表で、手間をかけずに正確な数字を。

材料費を“手で集計しない時代”へ。経理処理を変える材料集計表で、手間をかけずに正確な数字を。

余らない・足りないを防ぐ材料管理へ!材料マスタが在庫トラブルを根本改善

余らない・足りないを防ぐ材料管理へ!材料マスタが在庫トラブルを根本改善