工事業の利益を左右する最大の要因、それは「材料費の変動」です。

資材価格の高騰や仕入れ先の価格差、工事ごとのコスト構造。

そのすべてを感覚や経験で判断していては、いずれ誤差が積み重なり、利益を圧迫します。

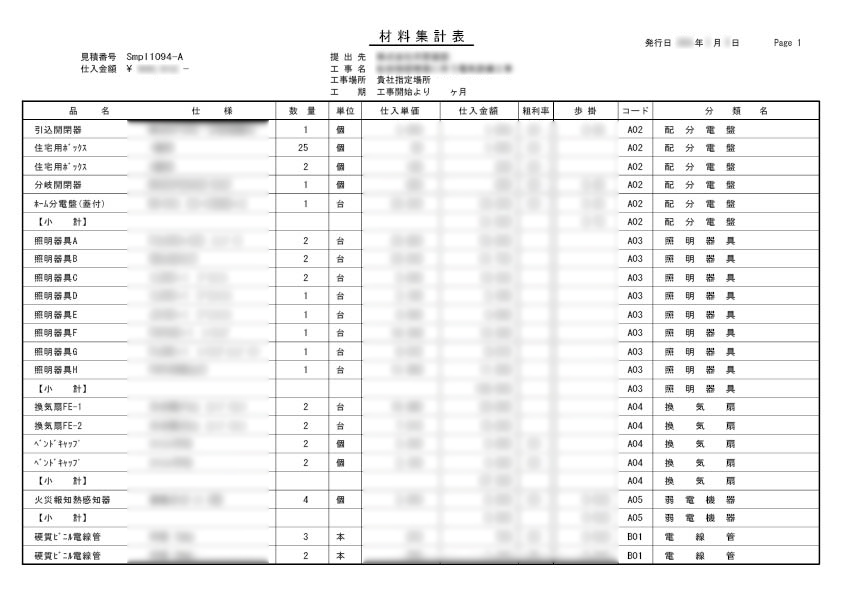

ハウロードシリーズの「材料集計表」は、見積データをもとに材料費の実績を自動で蓄積・分析。

どの資材が高騰しているのか、どの工事が利益を生んでいるのか、数字の動きを経営の意思決定に活かせます。

過去データを根拠にした見積単価の設定、使用傾向を踏まえた仕入れ・発注戦略の見直し、部門をまたいだ利益構造の可視化など。

材料集計表は、日々の原価情報を「未来の利益を生む経営資産」へと変えるツールです。

・見積・仕入・原価を一元的に把握!「どの工事が利益を生んでいるのか」を数字で説明できます

・過去データをもとに、実勢単価を反映した見積が作成可能。根拠ある価格設定で受注率と利益率の両立を実現

・工事別・分類別の原価率を比較でき、“どの工程でコストが膨らんでいるのか”が一目で分かる

どんな機能?

材料費の合計・内訳(材料別・分類別・現場別)

工事ごとの原価率・利益率

資材価格の時期別変動

を自動で一覧化。

見積データから材料費に関するすべての情報を

自動で集計・蓄積・分析できます。

ここがポイント!

見積・仕入・原価──本来つながっているはずの数字も、部門ごとに管理されていると、いつの間にか“別の数字”になってしまうことがあります。

- 「見積時の想定原価と、実際の仕入額が違う」

- 「経理の集計と現場の感覚がズレている」

そんな齟齬を生む原因は、データが分断されていることにあります。

ハウロードシリーズの「材料集計表」は、見積段階のデータをそのまま原価管理・仕入データへと連動。

一度入力した情報を再利用することで、見積から仕入、原価までを一本のデータで管理できます。

- 転記や再計算の手間がなくなり、数字の整合性が保つ

- 現場・経理・経営が“同じ数字”を見て判断できる

- 「どの工事が利益を生んでいるのか」がリアルタイムに分かる

数字の精度が上がると、会議や報告も変わります。

資材価格は日々変動します。

特に近年は、銅線や配管、照明器具などの価格が短期間で大きく動くことも少なくありません。

そんな中で「以前の単価感覚」で見積を作ると、気づかないうちに赤字を招く見積になってしまうことも…。

材料集計表では、見積に使用した材料の単価と実際の仕入価格を自動で記録・更新。

過去のデータを時系列で蓄積することで、「この半年で資材費がどれだけ上がったか」を正確に把握できます。

・特定の資材がどの時期に高騰しているか

・どの仕入先がコストを抑えられているか

といった実勢単価の傾向も見えてきます。

次の見積作成では「根拠ある単価」を提示でき、過剰な値下げ交渉を受けにくくなります。

「どの工事で」「どの工程に」「どんなムダが生まれているか」。

それを感覚ではなく、数字でつかめるようにするのが原価分析の第一歩です。

材料集計表では、材料費・労務費・外注費などを分類ごとに整理し、工事単位で原価率・利益率を自動算出。

各工程のコスト構造を“見える化”することで、どこで利益が削られているのかを明確にします。

複数工事のデータを比較すれば、「同じ工種でもコストに差が出る理由」も分析可能。

改善の優先順位を判断でき、今後の見積・仕入・発注戦略にも直結します。

数字でムダの正体をつかんだら、次に重要なのは、なぜそのムダが生まれたのかを読み解くこと。

そこで鍵を握るのが、材料集計表に記載された「仕入単価・仕入金額」と「粗利率」です。

これらの数値を見比べることで、利益を生む/失う要因の分析が可能になるのじゃ!

同じ材料でも、仕入先や発注時期によって単価は意外と揺らぎます。

材料集計表では、見積時点の単価と実際の仕入価格を自動で記録し、「どの資材が高騰しているか」「どの仕入先が安定しているか」を数字で把握できます。

- 資材価格の上昇傾向を早期に察知して仕入時期を調整できる

- 単価交渉の裏付け資料として活用できる

- コスト増の原因を正確に特定できる

材料ごと・工程ごとに粗利率が表示されることで、「どの資材・どの現場・どの工程が利益を削っているか」を数字で確認できます。

- 利益を圧迫している箇所の早期発見

- 高コスト構造の是正(外注費・手間・仕入価格など)

- 次回見積や仕入条件の見直し

といった改善サイクルを自動的に回せます。