「この工事、利益はどれくらい出てる?」

そう聞かれたとき、感覚や経験で答えていませんか?

材料費の高騰、外注費の変動、現場ごとの作業効率。利益を左右する要因は多く、勘や記憶だけでは正確な判断が難しくなっています。

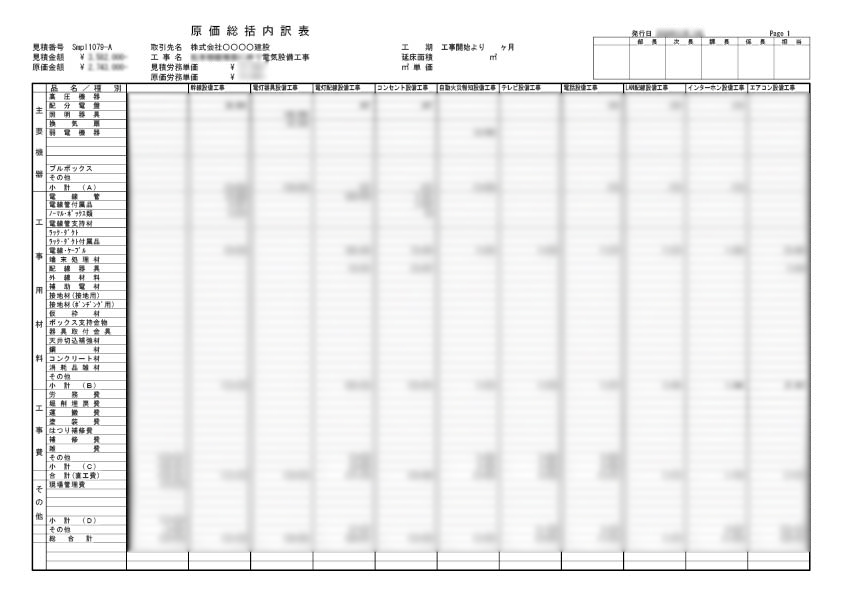

ハウロードシリーズの「原価総括内訳表」は、そんな曖昧さをなくすための仕組みです。

見積データをもとに、材料費・労務費・外注費などの原価を自動集計し、工事ごとの利益構造を可視化します。

どの工程でコストが増えているのか、どの現場が高利益を生んでいるのか。

すべての情報を数字で比較・分析できるため、“感覚”ではなく“根拠”で判断できるようになります。

現場の動きを正確なデータで捉えることは、次の見積精度を高め、経営の意思決定を支える大きな武器になります。

勘に頼らない、数字で語る現場管理へ。原価総括内訳表が、その第一歩を支えます。

・見積データをもとに原価と利益を自動算出。どの現場が利益を生んでいるかを一覧で確認できます。

・過去の原価情報を分析し、次の見積に反映。根拠ある単価設定や利益計画が可能になります。

・正確な原価データをもとにした判断は、社内外からの信用度を高め、経営の安定につながります。

どんな機能?

「原価総括内訳表」は、見積データをもとに工事ごとの原価構成と利益率を自動集計できる分析機能です。

見積書の情報(材料費・労務費・外注費・経費など)をもとに、

工事全体の原価・粗利・利益率を瞬時に算出。

どの工程・費目にコストが集中しているのかをひと目で把握できる形で表示します。

ここがポイント!

工事の採算を確認するとき、「だいたいこのくらいの利益が出ているはず」と感覚で判断していませんか?

材料費や労務費、外注費などの変動が激しい今、経験や勘だけに頼った判断では、どの現場が実際に利益を生んでいるのか、正確に把握することが難しくなっています。

ただ、従来は、Excelで集計した原価表を何枚も照らし合わせながら分析する必要があり、「どこで原価が増えたのか」「どの現場が利益を出しているのか」を把握するのに多くの時間がかかっていました。

ハウロードシリーズの「原価総括内訳表」は、見積データをもとに原価と利益を自動で算出する仕組みです。

入力した材料単価・労務費・外注費などの情報をもとに、工事全体の原価、粗利、利益率を自動集計。

各現場ごとの採算状況を一覧でひと目に確認できるようになります。

・「どの工事が黒字で、どの工事が赤字か」

・「どの費目が利益を圧迫しているのか」

・「どの現場が効率よく利益を出しているのか」

といった情報を、データとして客観的に把握可能。

原価総括内訳表なら、見積を作成した時点でデータが自動的に反映され、工事ごとの利益構造を即座に“見える化”。

これまで“感覚”でしか掴めなかった利益構造を、数値で裏づけされた根拠あるデータとして管理できます。

経理担当はもちろん、現場責任者や経営層も同じデータを共有できるため、勘や経験に頼らず、数字を根拠に判断。次のアクション(コスト見直し・見積精度改善)へスムーズに繋げられます。

ハウロードシリーズの「原価総括内訳表」は、見積データから自動で原価を集計し、その情報を次の見積作成や利益計画に活かせるようにする仕組みです。

・材料費や外注費の相場変動

・労務費の傾向

・工種ごとの利益率の差

といった数値を明確に把握できます。

次の見積を作成するときには「なんとなく」ではなく、“実績データに基づく根拠ある見積”が可能になります。

例えば前回の同規模工事で外注費が予定より10%高くなっていたと分かれば、今回はその分を見積に反映したり、別の業者選定を検討することができます。

また、利益率が高かった工種の傾向を分析すれば、自社がどんな案件で強みを発揮できるのかも見えてきます。

過去の数字を分析し、次に活かすことで、見積の精度は確実に上がり、赤字リスクが減少するのじゃ!

さらに、積み上げた原価データは「自社のノウハウ」として蓄積され、将来的には利益計画や経営戦略の基礎資料としても活用できます。

経営において「数字の正確さ」は、信頼そのものです。

どんなに良い仕事をしていても、報告や見積の数値にブレがあると、社内外から「この会社の管理体制は大丈夫か?」という不安を招きかねません。

どの費用がどこで発生したのか、どの工事でどれだけの利益が出ているのか、根拠を持って説明できる体制を整えることで、社内では、数字を基にした確かな経営判断が可能になります。

そして取引先や元請け先には、信頼される説明責任を果たすことができるのじゃ。

正確な原価管理は、単なる事務作業ではなく、信用を積み上げる経営活動そのもの。

原価総括内訳表で整理された数字は、経営判断基準として社内の意思統一を支え、外部からの信頼を強固にする基盤になります。

数字の透明性が、そのまま会社の信頼性を高めるのです。