「材料費も抑えたのに、思ったより利益が残らない…」そんな経験はありませんか?

工事の採算を左右するのは、“どこで、どんな費用が発生しているか”という原価の構成です。

材料費・労務費・外注費──それぞれの割合を正しく把握できていないと、どの部分に無駄や偏りがあるのかを見落としてしまい、結果として赤字の原因を見逃してしまうこともあります。

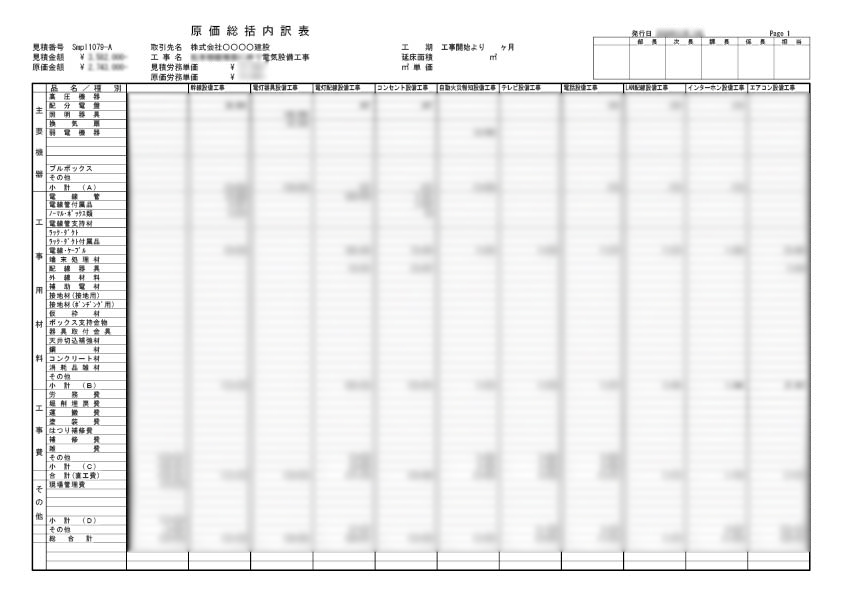

ハウロードシリーズの「原価総括内訳表」は、見積データをもとに工事ごとの原価構成を自動で集計し、費用の内訳を一目で把握できる機能です。

「どの工事で」「どの費用が」「どれくらいかかっているか」を数字で可視化することで、勘や経験ではなくデータに基づいた原因特定とコスト改善が可能になります。

・特定の工種や業者に費用が集中していないかを確認でき、無駄なコストや非効率な発注を見直すきっかけになります。

・「どの項目のコスト増が利益を圧迫したのか」を具体的に確認でき、次回見積の改善ポイントが明確になります。

・「なぜ利益が減ったのか」を感覚ではなく、数字で説明できます。

どんな機能?

「原価総括内訳表」は、見積データをもとに工事全体の

原価・利益・利益率を自動で集計・管理できる機能です。

材料費・労務費・外注費・経費などを、工事ごと・項目ごとに一覧化し、

“数字のズレ”や“入力の手間”を最小限に抑えながら、

正確でスピーディーな原価管理を実現します。

ここがポイント!

工事の利益を考えるうえで欠かせないのが、「原価構成」の把握です。

原価とは、工事を完了させるまでにかかるすべての費用の合計のこと。

中でも特に重要なのが、次の3つの要素です。

工事で使用する資材や部材、備品などの購入費用。

市場価格や仕入れ単価の変動が激しく、利益を左右しやすい項目です。

例:コンクリート、鉄筋、配管、照明器具、ボルト類など。

職人・作業員・現場監督など、人に関わる費用。

人手不足や労務単価の上昇が進む中で、最も管理精度が求められるコストです。

例:日当、残業代、交通費、手当など。

自社で施工しきれない作業を外部に依頼した際の費用。

工期や品質を保つうえで欠かせないが、依頼範囲が広がるほどコスト増のリスクも高まります。

例:専門業者への外注工事費、機械リース代など。

これら3つの費用に加えて、現場運営に必要な仮設費・諸経費などを含めて、工事の原価構成が成り立ちます。

しかし、実際の現場では「どの費用がどの工事で発生しているのか」を正確に追い切れないことが多く、「人件費が思ったより膨らんだ」「外注費が予定を超えた」といったズレが利益を圧迫します。

だからこそ、ハウロードシリーズの「原価総括内訳表」では、見積データをもとに材料費・労務費・外注費を自動で整理・集計。

どの工事にどんな費用が発生しているのかを一目で把握できるように設計されているのじゃ。

どこに、どれだけお金がかかっているかを可視化すること。

それが、赤字を防ぎ利益を守る第一歩です。

工事業における原価管理の難しさは、「数字が見えにくい」ことにあります。

現場の進行スピードが早く、材料や人件費が流動的な中で、どの費用がどこで発生しているかをリアルタイムで把握するのは至難の業。

しかし、原価構成を可視化できるようになると、その“見えなかった部分”が整理され、判断の早さ・精度・納得感が、すべてのレベルで変わります。

どの工事で、どの費用が膨らんでいるかが一覧で確認できるため、「どこで利益が圧迫されているのか」を即座に把握できます。

これまでは「なんとなく人件費が高い」「外注費がかさんだ気がする」と感覚的だった判断も、データとして示せることで、早期発見・早期対応が可能になります。

費目ごとの傾向が見えることで、「同じ規模の工事でも外注費の比率が高い」「特定の資材がコストを押し上げている」など、課題を数字で比較できます。

次回の見積や業者選定、発注条件の見直しといった改善策を根拠を持って検討できるぞよ。

現場担当者も自分が担当している工事の原価構成を確認できることで、「この作業を短縮できれば利益が上がる」「この外注は予算を超えている」など、数字を意識した判断が日常的にできるようになります。]

感覚ではなく数字を基準に行動できる現場が、組織全体の利益体質をつくります。

全工事の原価構成を一覧で俯瞰できることで、「どの工事が利益を生んでいるのか」「どの案件が改善を要するのか」を即座に判断できます。

報告を待つのではなく、リアルタイムで数字を見て次の手を打てる経営へ。意思決定のスピードが、結果として会社の競争力を高めるのじゃ。

原価構成を見える化することで、「気づくのが遅かった」をなくし、「すぐに動ける会社」に変える。

数字を見えるようにするだけで、現場も経営も確実に強くなります。

赤字工事の原因は現場ではなく管理に!?原価総括表が変える利益構造

赤字工事の原因は現場ではなく管理に!?原価総括表が変える利益構造

勘ではなくデータで判断。原価総括内訳表で見える利益構造とは?

勘ではなくデータで判断。原価総括内訳表で見える利益構造とは?